Cuando pensamos en héroes contemporáneos, figuras que admiramos por su valor cuando se enfrentan a un peligro físico o que defienden el bien y la justicia con un gran sacrificio personal, puede que recordemos a personas como los primeros socorristas que entraron en las Torres Gemelas el 11 de septiembre para rescatar a los que estaban atrapados dentro. Tal vez hayamos leído sobre las hazañas de los soldados que actuaron valientemente en los campos de batalla de Oriente Medio durante los últimos 30 años y que a menudo salvaron la vida de sus compañeros. O tal vez nos venga a la mente esa mujer que se aferró a la verdad que publicó en Facebook a pesar de todo el odio y las calumnias que le lanzaron.

Puede que hayamos sido testigos del heroísmo en nuestra propia comunidad: el policía que saca a un hombre de un vehículo en llamas, la madre que se presenta sola ante el consejo escolar para expresar una opinión impopular, o el adolescente que defiende a su hermano menor de una turba de matones.

En el verano de 1970, tuve el privilegio de conocer a un héroe reconocido, el capitán Paul Bucha, ganador de la Medalla de Honor del Congreso en Vietnam, en la Academia Militar de los Estados Unidos. Otro cadete le pidió al capitán Bucha que nos contara cómo había ganado la medalla. Bucha le sonrió y luego dijo: «Soy un hombre que ama, no un luchador».

A mis ojos, esa leve negativa a responder añadió otra capa de oro a la medalla de Bucha.

Pero, ¿a dónde recurrimos si seguimos sintiendo el anhelo de modelos de conducta, ejemplos que puedan endurecer nuestras espinas dorsales y servir como luces de guía frente a las dificultades? ¿Dónde podemos encontrar hombres y mujeres virtuosos y honorables que despierten nuestra admiración y nos infundan valor?

Es muy sencillo. Nos adentramos en el pasado.

Cornetas lejanas

En «Un lugar peor que el infierno: cómo la batalla de Fredericksburg de la Guerra Civil cambió a una nación», el biógrafo y ganador del Premio Pulitzer John Matteson, se centra en cinco estadounidenses relacionados con este choque mortal de diciembre de 1862 entre los ejércitos del Norte y del Sur. El futuro juez del Tribunal Supremo Oliver Wendell Holmes Jr., los escritores Walt Whitman y Louisa May Alcott, y el capellán del ejército Arthur Fuller estuvieron con el Norte; el joven John Pelham sirvió como oficial de la artillería a caballo para el Sur.

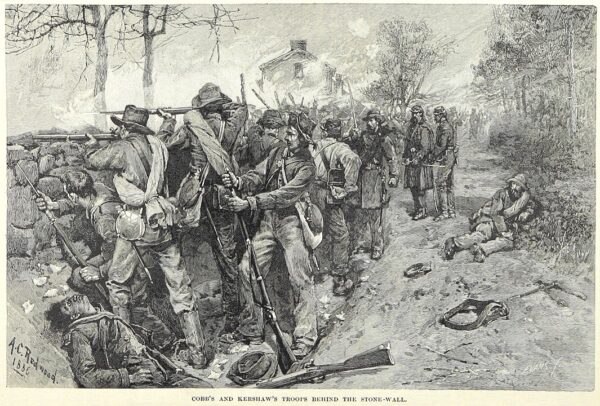

Al día siguiente de recibir su baja del ejército de la Unión, Fuller adquirió un fusil y convenció a sus superiores para que le permitieran participar en los combates de Fredericksburg. Walt Whitman y Louisa May Alcott trabajaron como enfermeros en los hospitales tras estos cruentos combates, y ambos, especialmente Alcott, quedaron destrozados en su salud por esas tareas y sufrieron lo que hoy se llamaría trastorno de estrés postraumático. Holmes, que había sido herido dos veces, pasó la batalla en una tienda de campaña del hospital, «tendido miserablemente enfermo de disentería». Mientras tanto, Pelham se desempeñó brillantemente durante este combate, deteniendo gran parte del avance norteño con dos cañones. Unos meses más tarde, caería en otro campo de batalla de Virginia.

También se incluyen en esta bonita historia excelentes retratos de Abraham Lincoln; del caballero sureño Jeb Stuart; del hermano de Walt Whitman, George, que fue uno de los primeros en alistarse en el ejército de la Unión en 1861; y de otras figuras implicadas en la guerra en la última mitad de 1862.

Enfermera de Nueva Inglaterra

Esta empresa reunida por Matteson nos proporciona varios individuos que podrían inspirarnos por sus sacrificios durante la guerra más sangrienta de Estados Unidos.

Las agonías y las cicatrices emocionales que sufrió Louisa May Alcott durante este conflicto, consecuencia de su servicio como enfermera en Washington, D.C., fueron nuevas para mí. Hoy recordamos a Alcott por sus novelas para jóvenes lectores —yo solía enseñar «Mujercitas»— pero no tenía ni idea del trauma y la enfermedad que padeció al intentar ayudar a los soldados heridos y moribundos. Solo estuvo tres meses en los pabellones, enfermó de tifus y su padre la acompañó a su casa en Boston, donde durante un tiempo estuvo fuera de sí por la fiebre y los horribles recuerdos de la sangre y la angustia que había presenciado en la enfermería. Nunca volvió a recuperar del todo su buena salud.

Al recorrer la historia de Matteson, me pareció que el valor y la perseverancia de Alcott eran desgarradores e inspiradores. Además de las dificultades que soportó como enfermera, sufrió ataques de depresión en sus primeros años, quedó profundamente afectada por la muerte de una hermana y trabajó en varios empleos para ayudar a su madre a llegar a fin de mes tras las malas decisiones financieras de su padre.

Se trata de un espíritu del pasado que se enfrentó con valentía a una montaña de problemas y siguió subiendo.

El artillero patriótico

Hoy en día, algunos estadounidenses desprecian a los que lucharon por la Confederación, en algunos casos derribando estatuas de soldados y estadistas del Sur, o exigiendo que borremos sus nombres de nuestros libros de historia. Este es el problema de tales eliminaciones: cuando participamos en esta destrucción irreflexiva, o la apoyamos irreflexivamente, nos volvemos ciegos a los matices de la historia.

John Pelham es un ejemplo de ello.

En una carta a su casa después de luchar en Manassas en la primera gran batalla de la guerra, este joven de Alabama describió la terrible carnicería de los combates de ese día: «He pasado por el campo de batalla y he visto las formas destrozadas de hombres y caballos en espantosa abundancia. Hombres sin cabeza, sin brazos y otros sin piernas. He presenciado todo esto y más, hasta que mi corazón se enfermó; y la guerra no es gloriosa como los novelistas nos quieren hacer creer».

Pero en la misma carta, Pelham añadió: «Estamos luchando por nuestros derechos y nuestros hogares. La nuestra es una guerra justa, una causa santa. El invasor debe correr la suerte que se merece y nosotros debemos enfrentarnos a él como corresponde a nosotros, como corresponde a los hombres».

A pesar de la causa por la que luchó —su padre era un esclavista, una práctica que hoy en día se considera, con razón, una abominación—, Pelham creía que merecía la pena luchar y morir por elementos esenciales como nuestros derechos y nuestros hogares. En una época en la que algunas de nuestras libertades parecen estar en peligro, Pelham nos recuerda que la protección de nuestros derechos naturales puede exigir costosos sacrificios.

Un hombre de Dios

John Matteson titula el capítulo en el que presenta a Arthur Fuller «Un hombre de Dios».

Al igual que John Pelham, el ministro de Boston Arthur Fuller creía tan apasionadamente en una causa que dio voluntariamente su vida por ella.

Aunque era frágil y le faltaba un ojo debido a un incidente en su infancia, Fuller se ofreció como voluntario para servir como capellán en el ejército de la Unión. Se alistó en el 16º de Massachusetts, viajó con ellos al norte de Virginia y trató de mantener el ánimo de los soldados y atender sus heridas, aunque finalmente fue enviado a casa, a Boston, debido a su mala salud. Cuando más tarde regresó a su regimiento, fue para despedirse. Se unió a los hombres justo antes de la batalla de Fredericksburg, pronunció un último sermón y una despedida, y luego, por razones que nunca entenderemos del todo, y con sus papeles de baja en el bolsillo, se puso la chaqueta de un oficial de Estado Mayor, cogió un mosquete y murió en el primer día de combate.

En uno de los pocos sermones que se publicaron, Fuller dijo: «La fe que promueve una buena vida asegura también una buena muerte. (…) El que vive bien siempre muere bien».

Como nos cuenta Matteson, los que conocían al capellán Fuller debatieron si debería haberse unido a la batalla ese día. Dejando de lado este punto, a mi modo de ver, no cabe duda que el hombre sufrió lo que podría haber llamado una buena muerte, sacrificando su vida por una causa justa en la que creía tan fervientemente.

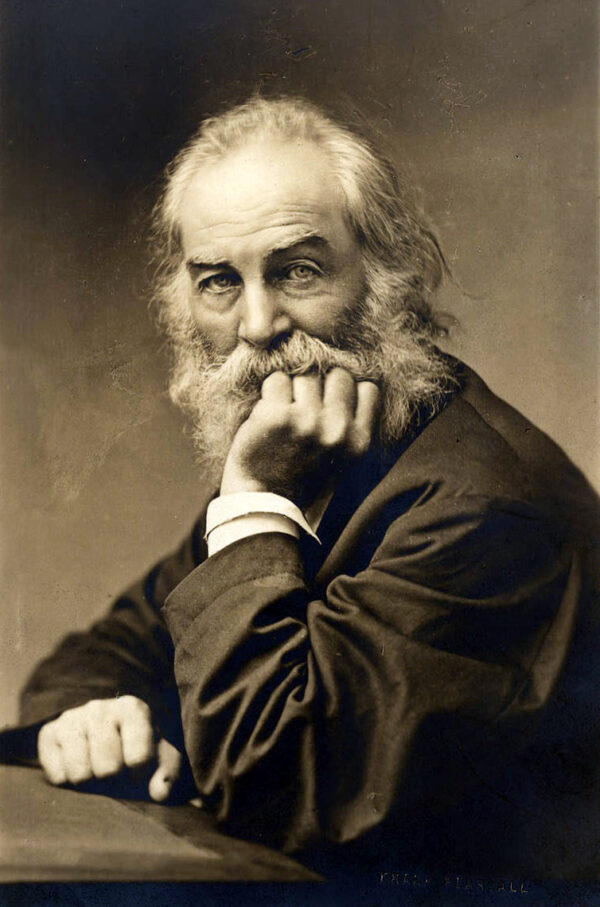

Oh, capitán, mi capitán

Walt Whitman veneraba a Abraham Lincoln. Matteson nos cuenta que el poeta vio al presidente en varias ocasiones, y que dejó dos poemas en memoria de Lincoln: «¡Oh, capitán! My Captain!» y «Cuando las lilas florecieron por última vez en el huerto», que siguen estando presentes en nuestras antologías y libros de texto. Como Arthur Fuller, John Pelham y cientos de miles de otros, Abraham Lincoln murió como un mártir de una causa.

«Un lugar peor que el infierno» nos recuerda las terribles cargas soportadas por Lincoln durante su presidencia, las agónicas decisiones que tuvo que tomar y las tormentas políticas en su gabinete y en el gobierno con las que tuvo que lidiar. Combinando esbozos de Lincoln y de su problemática presidencia junto con las impresiones de Whitman sobre él, Matteson ofrece a sus lectores una visión de la determinación de Lincoln de perseverar en sus esfuerzos por salvar la Unión y, más tarde, por erradicar la esclavitud.

Cuando pasamos por momentos difíciles o nos vemos acosados por dilemas morales, Lincoln puede servir de ejemplo de un hombre que se mantuvo en lo que consideraba el camino correcto.

Visitas y visión

Cuando era niño, una serie llamada «La infancia de los americanos famosos» captó mi atención. No sé cuántas de esas biografías de tapas naranjas o azules pasaron por mis manos, desde Robert E. Lee hasta George Washington Carver o Betsy Ross, pero necesitaba las lecciones de liderazgo y vida que enseñaban, y sus historias me ayudaron a ser quien y lo que soy hoy.

E incluso ahora, 60 años más tarde y en mi ocaso, sigo encontrando sustento en la lectura de las grandes personas del pasado, sus logros, sus luchas e incluso sus fracasos. Sus historias me animan a seguir adelante, a querer hacer lo correcto, a ser mejor persona. Louisa May Alcott, John Pelham, el capellán Arthur Fuller y una multitud de otros estadounidenses: sus palabras y hechos pueden depositar un poco de acero en mi columna vertebral y recordarme el bien del mundo, los ideales que merecen una lucha y las causas que merecen mi apoyo y compromiso.

Estos visitantes del pasado pueden guiarnos hacia el futuro.

Jeff Minick tiene cuatro hijos y un creciente pelotón de nietos. Durante 20 años, enseñó historia, literatura y latín a seminarios de estudiantes educados en casa en Asheville, N.C. Es autor de dos novelas, «Amanda Bell» y «Dust On Their Wings», y de dos obras de no ficción, «Learning As I Go» y «Movies Make The Man». Actualmente, vive y escribe en Front Royal, Va. Visite JeffMinick.com para seguir su blog.

Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí.

Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando

¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.